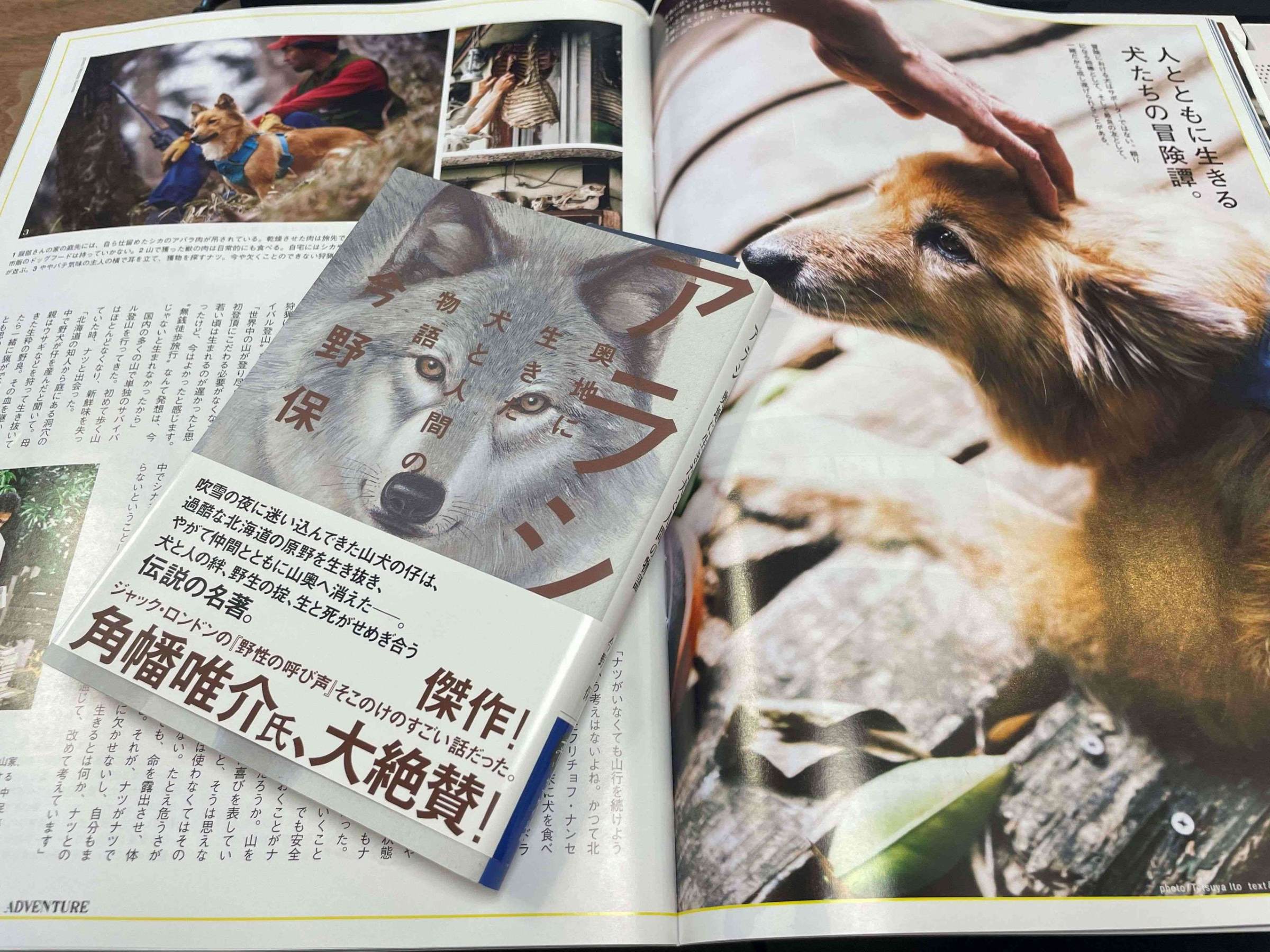

【タイトル】アラシ 奥地に生きた犬と人間の物語

【著者】今野 保

【出版社】ヤマケイ文庫(2024.07.05.発売)

前回(2025.04.)、著者である今野保さんの羆吼ゆる山を読み、昭和初期の北海道で暮らす人々の生活や日高山脈を舞台とする羆との距離感(共存)を追体験し、当時の人々の生き方のなかにこそ現代に生きる我々が失った本当の贅沢があるのではないかと、単純にそんな思いに至った。

勿論、その当時の暮らし・生活は大自然の中でのものであり、厳しさが常に伴うものであったのは理解している。昨今の自然回帰と謳い、都会の暮らしを山(自然との境界線)に持ち込んだカジュアルな暮らし・生活ではない。快適を知ってしまった我々現代人は「足るを知る」、そんな生き方には戻れないだろう。

人間と犬との共存・共生とは

本作の「アラシ」は、今野保さん三部作(秘境釣行記、羆吼ゆる山、本著)の一つで、幼少期から生活を共にしてきた犬たちとの物語(回想録)である。

物心ついたころから傍らにいた「クロ」。山犬(エゾオオカミの末裔?)の子犬で、今野保さんの家に転がり込んだ「アラシ」。アイヌの若者から聞いたマツミという羆に襲われた少女の話に出てくる「タキ」。そして人間の言葉を理解している節のあるボス犬「ノンコ」の4頭のについて書かれている。無論、今でいう愛玩犬の類ではなく、それらの犬たちは北の大自然のなかで生き抜くための、人間にはない特殊な機能に秀でた大事な仲間の様な存在であったのだろうと思う。

そもそも、人間と犬の共存・共生は、食料の共有(約1万5千年前、人間の集落のごみ捨て場に集まる残飯にオオカミが引き寄せられ、人間との距離が縮まった)から始まり、人間が犬を狩猟のパートナーや番犬として利用するにつれて、相互に利益のある関係が築かれていったようだ。

つまり犬(オオカミ)が人間の社会に近づいた当初は、純粋にそれぞれの得意分野を享受しあうウィン・ウィンな関係が成り立っていたのである。(昨今では多岐にわたり利用の拡大が進み、牧畜犬、番犬、盲導犬や警察犬などの使役犬としての役割や、単純に人間の精神的な支えとなるパートナー(家族)としての犬が増えている。)

少し前に、服部文祥さんが、自然やその中の生き物や土にも人格を認めて接する(狩猟や田畑など…)事が大事だということを言われている動画(※1)をみて、大自然の中で生き物として本当の生き方をされているなぁ、素敵だなぁ…と羨ましく感じた事をふと思い出した。

総括

本書に出てくる4頭の犬たち(その群れや仲間の犬も含め)は、人間の社会に解けこみながらも、犬としての存在・人格を尊重され、それぞれが大自然の中で懸命に命をたぎらせていたのであり、それは生き物としてとても幸せな事であったのではないかと感じた。

私は都会でマンション暮らしの為、生き物の人格を尊重し、一緒に共生をすることには多少(かなり?)ハードルがある。都会暮らしにはその仕様に見合ったペットとして生き物を飼うしかないのであろう。

本書を読んで、生き物と暮らすことの本当の意味や幸せなどを考えるようになった気がする。

※1 【冒険者たち。】サバイバル登山家・服部文祥さんと、愛犬・ナツ。一人と一匹、冒険者たちが過ごす一日 (BRUTUS youtubeチャンネルより)

コメント