【山は生きている】

大ダワ林道への分岐で長沢谷へ下降していく。予想通り登山道は落ち葉で埋もれており、谷側へ滑り落ちないようポールで地面を突いては踏みこむ道を確かめながら進んだ。万が一足を滑らせようものなら、急こう配の斜面を転げ落ち、ここからは目視できない谷底(奈落の底)へ真っ逆さまである。慌てず慎重に歩を進めるが、所どころ膝下まで足が埋もれるような悪路に背筋を凍らせ、ゴーゴーとうなりを上げる谷間を目指した。落ち葉の斜面と格闘する事暫し、胸がドクドクと激しく鼓動する。それは滑落の恐怖からではなく、いよいよ到達する谷底への期待の鼓動であり、未知の空間の訪れに私の心が大きく躍動しているのである。

長沢谷に降り立つとそこは開けた空間で、正面には木製の橋が沢に架かっていた。河岸も平坦で広く、野営に適しているのであろう、焚き火の跡もあった。橋の向こう側に広がる斜面を登っていくと二軒小屋尾根の南端の鞍部に出るのであろうか、大ダワ林道はその鞍部を越えて大雲取谷に沿って上流へ向かっていくのであろう。この時期(1月)、唐松橋の入渓点から大雲取谷を遡行するのはまだ早い。この大ダワ林道から二軒小屋尾根の南端鞍部を越えて大雲取谷へ出れば、大きく入水することなく大雲取谷を遡行していけるのではないかと思った。春以降に沢道具を準備して遡行するのも楽しみであるが、今すぐにでも大雲取谷から上流へ向かって登っていくことも可能であるという事実に心が躍った。

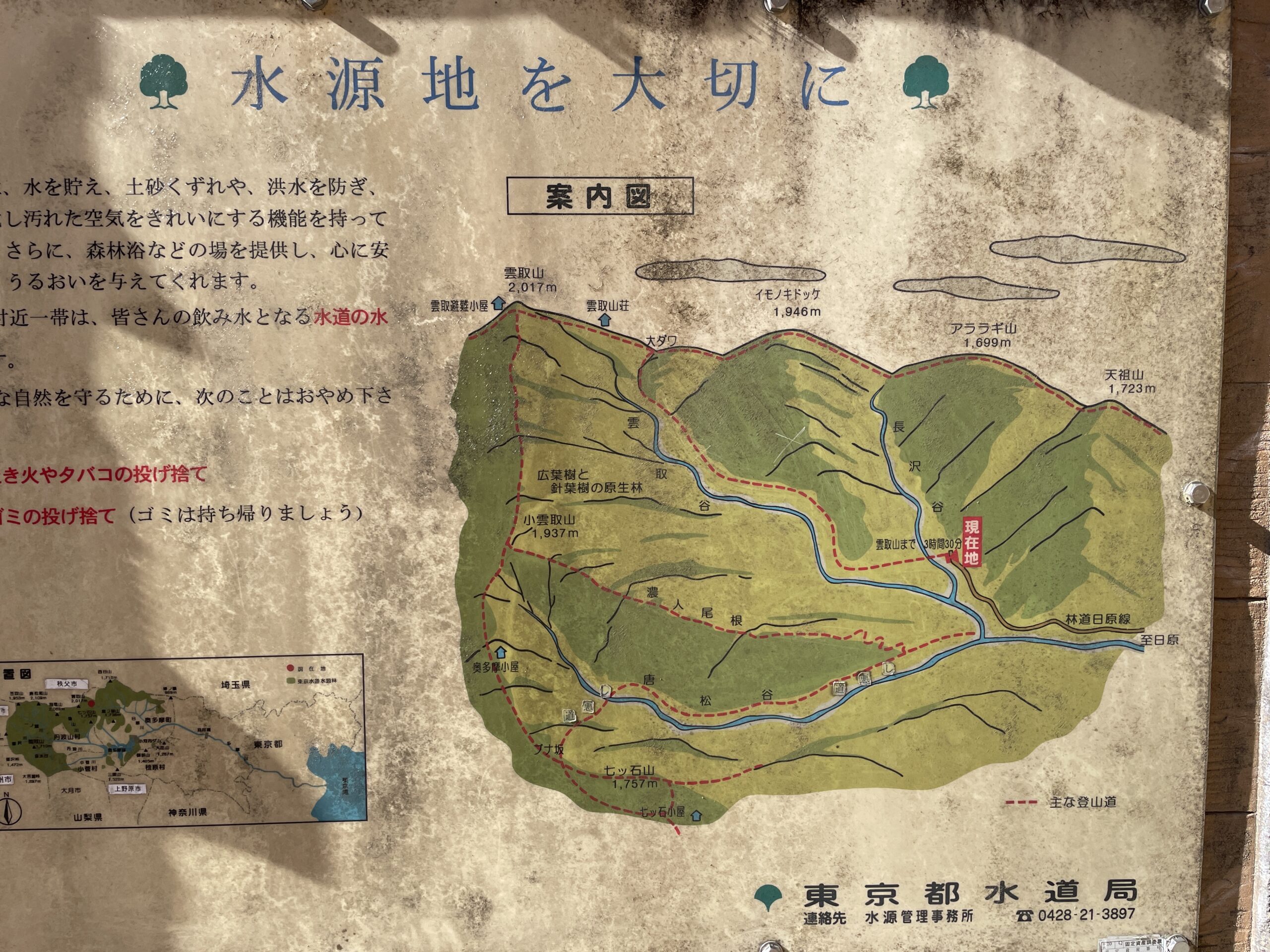

陽当たりの良い場所で昼飯を食べ、少し休憩をしてから長沢谷を大雲取谷との出会いに向けて下降する事にした。沢の幅は1~1.5mくらいあり、その流れは潤沢で勢いよく下流へ流れていた。源頭部(大ダワ付近)は然程遠くはないであろうし、昨年末から1月にかけて殆ど雨が降っていない事を考えると、いったいこれだけの水がどこから流れ出しているのかと、ごく自然に不思議に思った。

以前、とあるワークショップに参加した時に聞いた話によると、「山」というのは「生きて」いて、雨水を山の中に蓄え、十数年以上もその山の体内で循環しグルグル巡りながら濾過され、最後にいよいよ水源として地表に湧き出ているらしい。もちろんその循環の中で山に生きる植生、その植生を食べて生きる山の生き物たちを潤わせている。延いては、川の流れは我々都会に住む人間にも大事な水源として影響を及ぼしている。もしその生きる山の循環を断ち切ってしまえばどうなるか想像することは容易いであろう。山は死んでしまうのである。植生やそれをエネルギー源としていた生き物たちも死に近づき、山の水源のおかげで毎日ジャブジャブと水道水を使いまくる私たちの生活もままならなくなるであろう。とてもザックリと雑な解釈ではあるが…

ふと高尾の自然を気に掛ける人たちの話とその頃の事を思い返した。(※1)

山行詳細(備忘録)

- ※1)高尾の自然を守る活動を続けている「高尾 虔十の会」。高尾山にトンネル(圏央道)を掘る事を反対する運動を長く行っていた。(2008年11月の行政代執行後、2012年3月にトンネルは開通している)現在も傷ついた高尾の山に寄り添い環境保全活動に取り組んでいる。

コメント