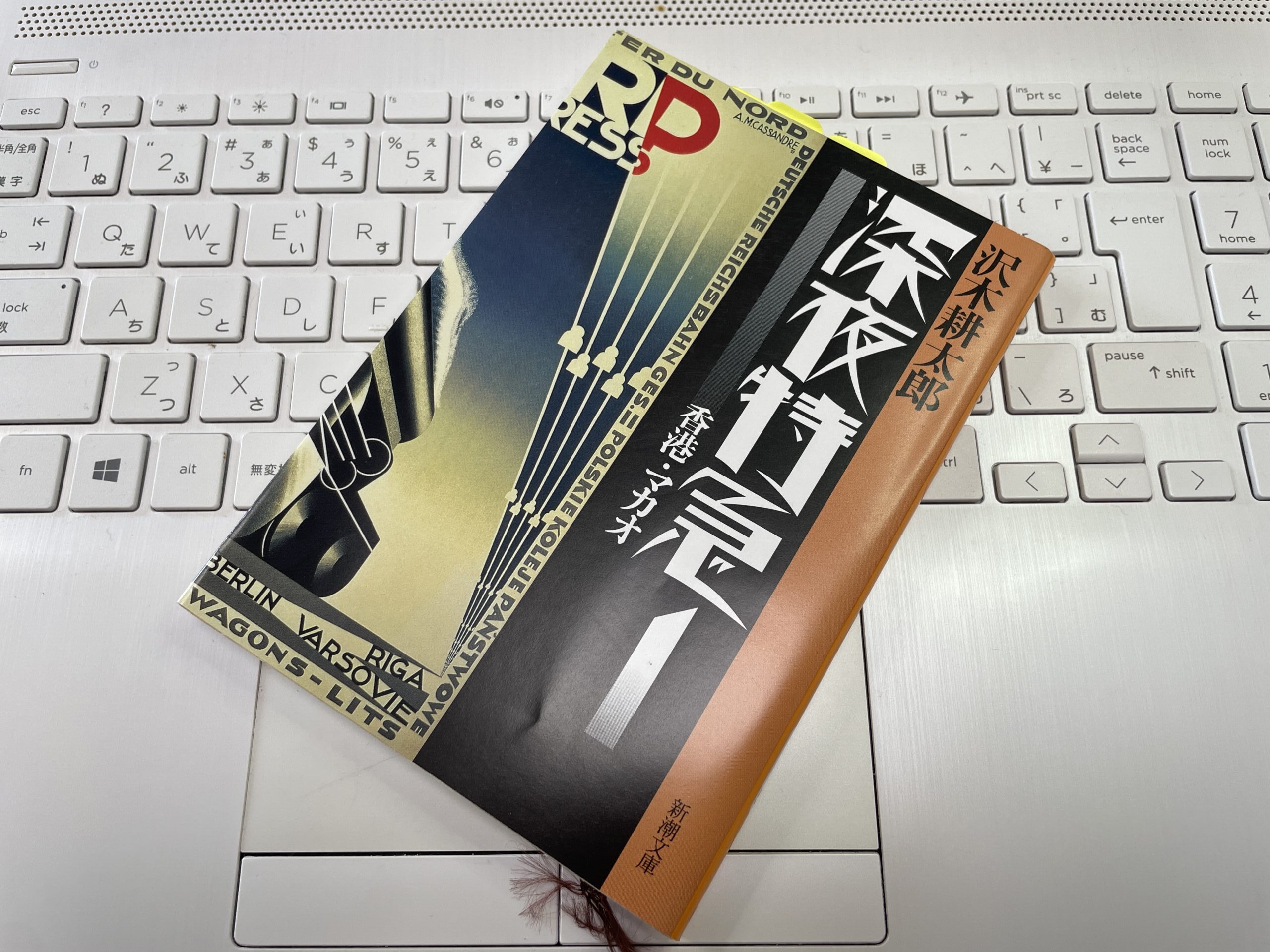

【タイトル】深夜特急1 -香港・マカオ-

【著者】沢木 耕太郎

【出版社】新潮社(2023.05.30.発売分 ※初版は1994.03.25.発売)

この名著である「深夜特急」を読んで、いまも若者は旅に憧れ、準備し、出発していくのであろうか。「なにか自分の心に引っかかるような、そしてまた心が乱されるような」…そんな居ても立ってもいられない感情をもって、である。

旅を後押しするものとは…

私は自分の若かりし頃を回想しながら本書を読み進めていたのかもれない。

ふと懐かしい想いを感じたり、旅の目的を見失いかけたり、と主人公の旅に多々シンクロするような場面に引き込まれながらも、ただそこにドキドキ・ワクワクするような感情を感じることはなかったような気がする。それは巻末に沢木耕太郎さんと山口文憲さんによる対談「出発の年齢」に書かれていた「二十六歳適齢期説」というものが関係しているのではないか?と思ったわけであるが…

否、ただ単に中年期を迎えた50過ぎのおっさんにはその情景を感知する感受性が呼応できなかっただけなのかもしれない。

私は25歳の時にワーキングホリデービザを取得し、オーストラリアに一年間滞在した経験がある。

この25歳というところが正に「二十六歳適齢期説」と合致しており、また゛早すぎず遅すぎず゛(p.252)の項にある一節 「二十六ぐらいというのは、最後の自由のぎりぎりのいい見当なんだと思う。(山口さん)」は言い得て妙であり、私はすっと腹落ちしたのである。

それは自国で何不自由なく、満たされた環境のなかで生活し、若干であるが社会というものにも首を突っ込み、何かを知った、得た気分になりだしている20代半ば辺りであろうか。

そして、それ以上その社会というものに浸ってしまっては同質性を強制され、若者の特権(?)といおうか、怖いもの知らずの行動が制限されてしまうのではないかという、微妙な年齢(適齢期)なのだろうと、そんなふうに解釈したのである。

何事にもそれを行うのに最適な「旬」というものがあるのであろう。

知的情熱の肉体的表現が探検であるならば、探検に適した人体の適齢期の様なものがあるはずである。要するに50歳を過ぎた中年期の人間には、旅する街の情景やストーリーに共感こそすれど、それを実行するには腰が重く、いや実際に身体は動くのか!?も問題にもなり、やはり少し離れたところから客観的にただ傍観しているだけになってしまうのではないだろうか。

中年には中年の旅の楽しみ方(人それぞれであるが)があり、また若者にも若者にしかできない旅というものがあるのだ。そう考えると稚拙な旅であったかもしれないが、人づてで得たような情報をあてに旅をするというかなり無謀な(無計画な)旅が出来たのも、その若さのお陰なのであったのだろうと思った。

そんなことを思い返したり、考えていると、冒頭で感じた疑問は、若者からしたらどうでもよい事なのかもしれない。それこそ年老いた連中が、「あの頃は良かったなぁ…それに比べ今の若者は…」云々と管を巻いているだけにしか過ぎない。今も昔も、何かを感じるものは積極的に自分の殻を打ち破る(意識があるかないかは別に)べく、行動を起こし、自分の世界を広げていくのであろう。そして何に縛られることのない若者の瞬発力(行動力)が、彼らをまた新しい世界へと導いていくのかもしれないと羨ましく感じた。

そんな年を取り過ぎた私がこの本を読んで良かったと感じたこともある。それは「あの時の私の旅もなかなか素晴らしいものであった!」と肯定すべきことに気付くことが出来た事である。

総括

本書はインドでの停滞から始まり、その旅の起点となった香港編と少し慣れた頃に訪れたマカオ偏から編成されている。極力、現地で情報調達(衣食住も?)し、自分の足で歩きまわってその土地の本当の姿を感じる、歩くスピードであるからこそ見えてくる町の息遣いなど、香港編は自分の旅のスタイルに近いものを感じ、読んでいて懐かしいそんな気持ちになったというわけである。私が若いころはまだ普通に使われていたトラベラーズチェック、また格安旅行者であった私も愛用していたエアログラム、非常に懐かしい響きでその当時の情景や気持ちが湧きかえってしまった。

主人公の旅はマレー半島~シンガポールへ続くようである。誤解を恐れず?言わせてもらうと、最初はしみったれた貧乏旅行、そんなイメージを持っていた深夜特急であったが、いまはこの先どう展開していくのか楽しみであり、また若き日の自分の旅と比較(おこがましい話であるが…)し、また旅に出たいなぁ、などと結果、遠い目をしてしまう中年オヤジなのである…(続く)

コメント