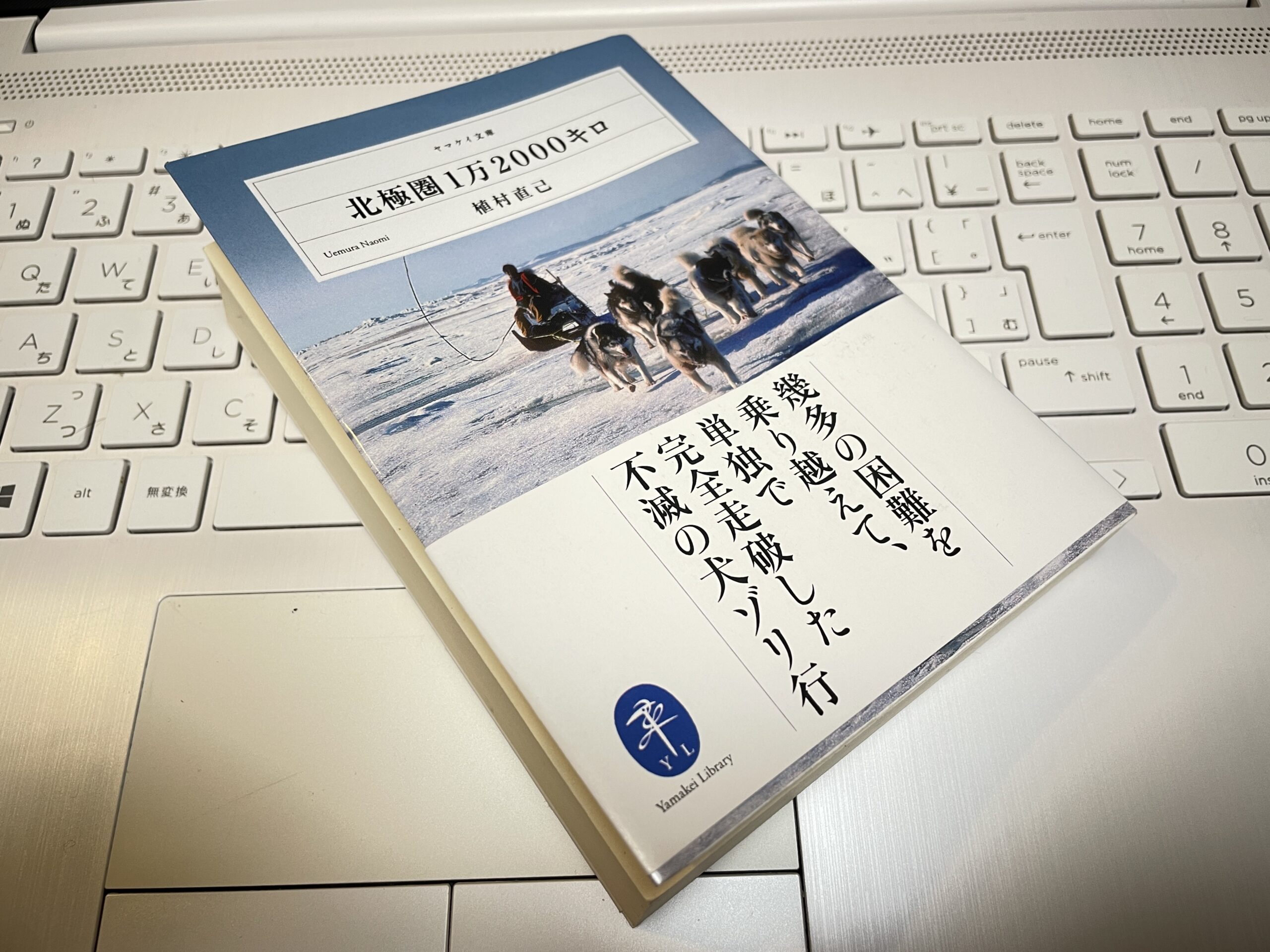

【タイトル】北極圏1万2000キロ

【著者】植村直己

【出版社】山と渓谷社(2014.01.24.発売)

ともに苦行に耐えた犬たち

道中、植村さんは食料不足が懸念される度に、犬を殺して食いつなげるという覚悟を何度も口にしており、産まれてから都会育ちの私にとっては衝撃的な考えであった。

最後の最後で死ぬか生きるかの判断を迫られた場合を想定しての事であり、至極まっとうな思考なのであると考えられる。が、本作は、「犬は家畜でしかない」という、エスキモーの認識を理解していながらも、結果、愛玩の対象(感情移入)として犬たちと接し、共に苦難を乗り越えた植村さんの旅の日記(備忘録)であり、また臨場感ある描写にテンポよく読み切る(冒険の追体験をする)ことが出来る。

植村さんは、行く先々の村では大勢(各国)のエスキモーたちと交流を深め、犬橇だけでなく、釣りや狩猟の技術、そしてエスキモーの文化も含め大自然で生きる術を体得してまた次の旅で昇華させていく。巻末の山崎哲秀さんが記した~植村さんがこの旅で実践したスタイルは、「究極の冒険」と言っても過言ではない。~という一節は言い得て妙であると感じた。

犬たちは栄養価の高い糞を奪い合うように食むらしい。そして植村さんは偏愛するコンノットへは独占的に糞を与えていた…というユーモア溢れる一節がとても微笑ましい。(極地探検家の角幡雄介さんも極夜行のなかで同様なことを書かれていた…)単に糞は不要となった廃棄物ではなく、生き物が摂取しなかった貴重なカロリーや栄養素を含んでいることが多いらしく、空腹や栄養不足を補うために食糞をすることは本能的な行動のようである。野生動物の強かな生命力を感じる瞬間である。

行動中の大半、犬たちに怒号を浴びせ、鞭を振るい、鉄棒で小突きながら進軍する様、カリブーやセイウチを打ち損じて犬たちに謝る様、次の目的地に到着した時に犬たちを褒めたたえる様など、日々起こる出来事に揺さぶられる植村さんの感情の爆発に、ごく普通の人間と変わらない人間らしさ(葛藤)が垣間見られた。これから先の旅の事に杞憂しながらも、簡単に諦めることをせず一つ一つの挙動に集中し、こなしてゆく事で多々起こる事態を受け入れながら乗り越えていく。その粘り強さ(不屈の魂)は、現代に生きる私の生活にも必要な(基礎となる)ものであると共感できる。また少なくない数の犬たちが死んでいったようであるが、そんな犬たちも植村さんとの旅(冒険)の結果として、幸せな人生(勝手にだが仕入元のエスキモーのもとで、変わらず生活していたのであれば、それはエスキモーの犬としてはつまらない余生であったのではないか…)を送ることが出来たと、すべて受け入れてくれるのではと思ったりもする。

本作を読み終えて、私もスケールこそ違えども、「現在の自分的に究極な冒険」というスタイルを求めて旅をしてみようと改めて感じた。現在進行中の山塊(奥多摩偏)は、まさに小さな冒険を体現しようとしている山旅であり、ルートとしてはまったく珍しいものではないが、自分のなかの未知を広げていく、その瞬間の感覚を大事に受け止めながら取り組んでいきたいと感じた。

最後に、自分のなかで植村直己さんは「THE冒険家」のイメージでは全然なかったが、本作を読んで、冒険とは何ぞや?という根本的なところも含め、憧れる部分が大きくなったのは間違いない。いまさらで大変恐縮ではあるが、他の著作も読んでみようと思った。

コメント