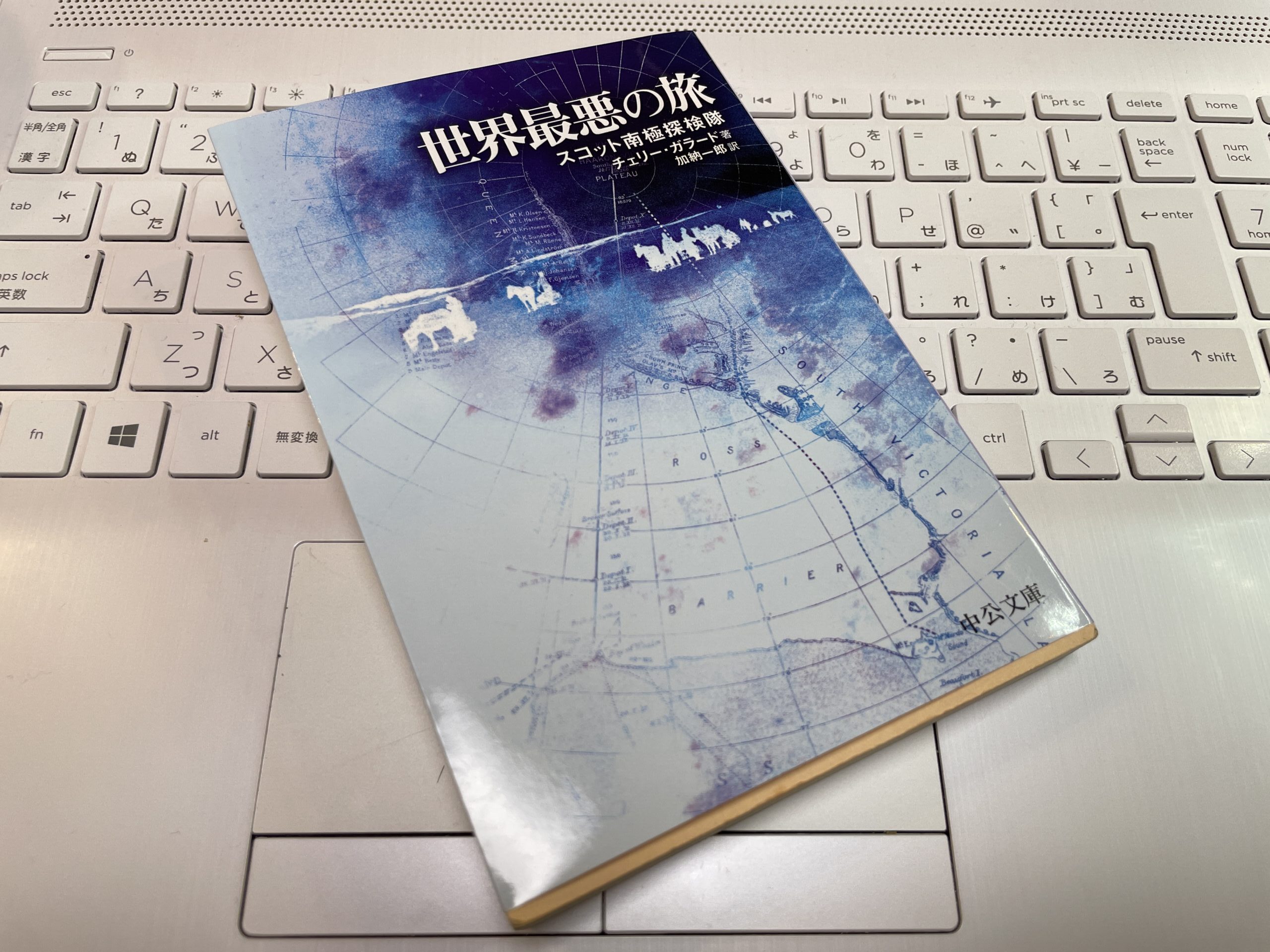

【タイトル】世界最悪の旅 スコット南極探検隊

【著者】チェリー・ガラード(加納一郎訳)

【出版社】 中公文庫 (2022.12.20.発売)

本多勝一著「アムンセンとスコット」を読み終え、次に手にしたのがチェリー・ガラード著「世界最悪の旅 スコット南極探検隊」、言わずもがな、極地探険記の古典である。

「アムンセンとスコット」を読み終えた時、南極点到達競争の結果とその詳細は明らかに、アムンセンの極地に対する情熱の度合いや、極地探検行の知見、そして天候までもが味方をする運・不運まで、きっぱりと差があるように思われ、もはや私の中ではアムンセン贔屓の状態で読了という状態であった。

しかし、南進隊(最終行進隊)でスコットを筆頭に隊員5名が全滅したその行進とは如何なるものであったのか、イギリス隊側からの視点(残された日記や手紙などから)で書かれた記録がこの「世界最悪の旅」であり、本書を読まずに南極点到達競争を語る事は不公平であろう。と、そのような思いで「世界最悪の旅」を読み進めた次第である。

著者、アプスレイ・チェリー・ガラードはイギリス南極隊に動物学者として(ウィルソンの助手)参加していた当時24歳の若者である。目が悪かったため、第一帰還隊に編入された結果、生還をはたしている。その後、南進隊(スコット)を出迎えるべく「一トン貯蔵所」まで食料など物資を運搬するも、スコット達に会う事は出来なかった。翌夏、捜索隊がスコット他2名の遺体を発見し、南進隊が極点に到達し、その復路の道中に於いて幾多の困難に見舞われ、その結果全滅したことがテント内にあった日記や手紙によって確認された。

本書は単に、南極点到達競争を書いたものではなく、イギリス隊が極地に対してどのようなスタンスで探検を行っていたかを明確に記したものであり、イギリスの南極探検の歴史から始まり、ウィルソン(のちに南進隊で死亡)とチェリー・ガラード達によって行われた皇帝ペンギンの営巣などの研究探検行(冬に行われたこの旅こそが世界最悪の旅である)、そして南極点行進の記録(学術研究としての観点が大きなウエイトを占めていた)、また最後にこの旅を取り巻く批判についても深く考察している。

イギリス隊は、極点への到達がこの極地探検の目的ではないと本書でいう。スコットは過去に南極探検を行ったシャックルトンとの行進の続きを、時間をかけて推し進めるつもりでいた。また、皇帝ペンギンの研究の為に営巣地を訪れたり、アデーア岬からエバンス入江付近を探検する隊を出したりと、極地を探査する事によって得られる南半球の知見を世界に広めたかったのである。ただ極地探検への莫大な費用を募るためには、大衆受けする理由も必要であり、それこそが南極点への初到達という事であったのである。

しかし、本来北極に向かうはずだったアムンセンが祖国を出港した後に進路を南極へ変えたことにより、スコット隊の南極点初到達という計画は少しずつ歯車が狂い始めたのかもしれない。もし他国の隊が同時に南極大陸に上陸する事がなければ、スコット達はそれぞれの任務(基地に残る隊員たちも日々激務をこなしており、それこそ人手が足りない事にも不満があったようだ)を着実にこなしていただろう。そして何より極点へ向かう行進においても様々な選択肢の中で挑むことが出来たのではないだろうか。

イギリス隊は極地探査を至上課題(=後世に繋がる学術研究)として掲げ、南極大陸へ上陸しているのに対し、ノルウェー隊は、極点初到達という記録を目的として南極へ舵を切ったのであり、結果を知っているが故の「たられば」になってしまうが、イギリス隊は相当な重圧と焦りを感じていたのは間違いないだろう。

「探険とは知的情熱の肉体的表現である」

本書にてチェリー・ガラードが最後に記した一文であり、これこそがイギリス隊が、いやノルウェー隊や日本隊(白瀬隊)もが南極大陸へ向かうことになった理由(本質)である。極点はどのようなところなのか、人を寄せ付けない極地の動植物生態や、気候・地質など、それらの知的欲求(研究対象)こそが彼らを極地へ向かわせる最大の動機であり、「今日では新しい知見を集められるところは南極大陸を置いて他にはないのである。」 と結ぶ。

話は変わるが、今私が行っている奥多摩の山行は、どこかの山(頂上)に到達する事が目的ではなく、その道中で自分が知らない奥多摩の山の自然を感じたい、登山道に頼らない野生の山を見てみたい、そんな気持ちで山と対峙する事で自分の中の知的好奇心(未知への探訪)を満たしている。

ネットで調べれば凡その情報は知ることが出来る現代で、私が知りたいのは「自分でない何者か」が行ったその者の山行ではなく、自分の今の力で、自分が知らないその先の尾根や渓へ足を運んだ時、どのような状景が私を迎え入れてくれるのかである。そこにはスケールの違いこそあれど、自分の知っている世界(自分の境界・限界)を超える行為(旅)こそ、チェリー・ガラードの言う知的情熱の肉体的表現と相違ない行為なのではないだろうか。

と、若干飛躍しすぎであるだろうが、本書を読んでそんな事を感じ、少し腹落ちしたのである。

コメント